完善政策支持體系

我國擁有最完善的新能源汽車政策支持體系。“我們對全球新能源汽車相關政策做了對比分析,政策措施大概分成29項,中國占有其中21項,剩下的少數幾項是因為體制上的差異,有些政策我們不會發布。

2009年國家啟動新能源汽車推廣示范工程以來,一直到今年,連續九年政策不斷推出,已經涵蓋了行業管理、財稅、科技創新和基礎設施等新能源汽車全生命周期,構建了較為系統的政策支持體系。”張成斌說。

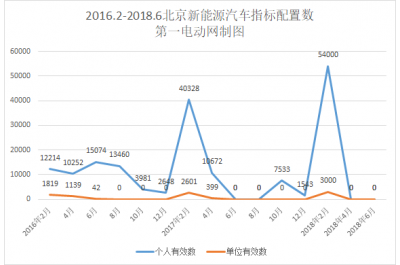

在中國30個城市中,牌照優惠政策給消費者帶來的收益超過了購置補貼,在北京不限行不限購和牌照的政策帶來的收益為13萬元,上海為9萬元。近年來,北京、上海、廣州等城市不限行不限購政策,對新能源汽車消費者的購買決定性因素也越來越強。此外,中央和地方財政補貼刺激了企業生產大量電動汽車,而且具有技術指標導向性。

“在公交和出租這些政府掌控力度比較強的領域,電動化的進展也超過了預期。由于節能減排、環保需要,地方政府非常愿意將公交和出租電動化,比較典型的是去年年底深圳16000多輛公交車已經電動化,前年太原8000多輛出租 車也全部電動化。”張成斌說。

政策驅動是一方面因素,接下來,隨著補貼退坡和雙積分政策的執行,新能源汽車市場將向市場驅動型轉變。

“去年底到今年初,工信部公布了兩批關于企業積分的情況,很多企業生產的車輛燃油消耗值是高于預定目標。需要關聯相關新能源汽車企業,消減燃油車產量。補貼退坡和雙積分將在很大程度上推動新能源汽車行業向著市場化再邁進一步,有利于市場發展進入良性循環。”張成斌表示。

新商業模式降低成本投入

“政策推動了新能源汽車發展。改革開放以來,汽車市場基本上德系、日系、歐美系占據了絕大部分的份額,我們沒有太多的發言權,但是新能源汽車市場上我國有了突破,新能源汽車的核心零部件已經走在前列,并進入了國際供應鏈體系。”張成斌表示。

國務院發展研究中心產業經濟研究部研究室主任王曉明指出:“未來,傳統的燃油車產能會逐步向新能源汽車產能轉移。現在電動化不光要解決電池密度等技術問題,同時還要解決充電難、成交率、電池資產管理等問題,對于新進入的企業會構成非常重的技術、產品、資產的負擔,未來會不會有新的商業模式,降低新進入企業沿著電動化方向投入的門檻,將為加快新能源汽車發展起到杠桿性的撬動作用。”此外,在終端消費者層面,消費者并不是電池的持有者,而是使用者,平臺化的模式不用考慮電池的問題,只需要考慮出行服務的問題,把電的問題放到前端進行解決。車企為出行服務運行商提供定制化、智能化的新能源汽車整車解決方案,服務終端客戶的同時,促進新能源汽車的推廣。