“新能源共享汽車”也即新能源汽車分時租賃,2014年開始在滬布局,而今隨“共享風潮”再度升溫。據悉,目前在汽車數量規模上,上海已經超過巴黎,成為全球最大的新能源汽車分時租賃運營城市。

在滬郊的同濟大學嘉定校區內,22歲的大學生劉潯,在智能手機上以APP為“媒”,輕松開啟一輛“新能源共享汽車”,“不用花很多錢就可以‘開走’一輛新能源汽車,從這開到上海市區大概1個多小時,我選的這個車型只需花費30多元(人民幣,下同),還可以與同乘的人分攤車費。”

目前上海的“新能源共享汽車”,除上汽集團投資,環球車享旗下的共享汽車品牌EVCARD項目外,還有格靈出行、左中右項目等。

環球車享首席市場官黃春華告訴中新網記者,EVCARD以上海為起點推廣2年多,已進入24個城市,投放近9000臺新能源汽車,日均訂單超過2萬張。

“上海的用戶活躍,共享需求旺盛”,黃春華介紹,其中在上海有5000多臺新能源共享汽車,約2500個網點,35萬會員。

就在3月初,EVCARD啟用上海機場高鐵交通樞紐網點,讓“新能源共享汽車”走進上海“交通大動脈”。黃春華表示,目前這些交通樞紐網點運行良好,每輛車日均有2至3張訂單。

黃春華透露,該品牌兩、三年內預計會在上海投入2至3萬臺新能源共享汽車,“但網點不會一下子全部撒開”。

他進一步解釋說,并非網點鋪得越密越好,“要有所為有所不為,上海提倡公共交通優先,我們只把自己定義為公共交通體系的有效延伸,人們多元化出行需求中的一項服務,并不是非常大的一塊”。

左中右分時租賃項目在上海有1000多臺新能源共享汽車,其上海公司副總經理原亞玲告訴中新網記者,對市場非常看好,今年在額度允許的情況下計劃至少新增1000多臺車、100個網點。

格靈出行在上海有200臺左右“新能源共享汽車”,數量不多,但其CEO黃寧軍告訴中新網記者,將要逐步、快速擴大規模,“我們發現上海市民的共享消費習慣已經培養起來了”。

共享用車模式最早起源于瑞士,后來在德國、荷蘭、美國等國風靡起來。在上海,“新能源共享汽車”尤受業界青睞,與該市對新能源汽車的大力推廣不無關系。

根據上海市經信委今年1月發布的數據,上海2013年至2016年累計推廣新能源汽車超過10萬輛,產值突破百億元,躍居成為全球新能源汽車擁有量最大的城市,數量規模與歐洲新能源汽車拔尖的國家——挪威相當。

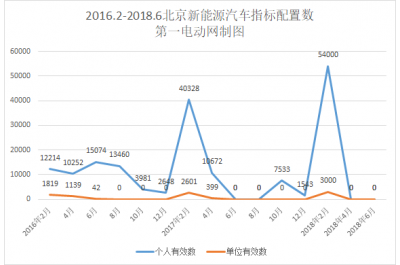

而另一方面,上海的交通部門也表態,上海市將繼續加大力度推廣新能源汽車分時租賃,讓這樣的共享汽車成為人們多元化出行場景中的好工具。數據顯示,上海從2013年至今累計支持新能源汽車分時租賃運營牌照5000多個,幫助布設公共區域網點1000多個。2016年2月底,上海市出臺了《關于本市促進新能源汽車分時租賃業發展的指導意見》,從政策層面鼓勵新能源汽車分時租賃在上海市的發展。

在專家看來,“新能源共享汽車”首先在某種程度更多是起到了“培育”新能源汽車消費者的作用。同濟大學汽車學院新能源汽車產業化研究中心副主任吳小員就此話題接受中新網記者采訪時指出,通過“新能源共享汽車”,可以讓更多人了解、使用,甚至未來去購買新能源汽車。新能源共享汽車的出現,讓消費者可以通過手機很方便地實現取還車和移動支付,也不用為沒有地方安裝充電樁等事情發愁。她介紹,上海已經超過巴黎等城市,成為全球最大的新能源汽車分時租賃運營城市。

對于新能源共享汽車是否會給上海城市帶來更大交通壓力的疑惑,吳小員表示,從典型國際案例的實踐——德國慕尼黑Drive Now分時租賃看,2011年以來,在慕尼黑累計投入分時租賃車輛超過550輛,這些共享汽車5年多的運營,為該市節省了1500個社會停車位,公交出行分擔率提高了14%左右,汽車行駛里程每年減少了約4000萬公里,私家車出行減少了25%左右。

吳小員認為,一個城市若能做到合理定位、有序發展規模適當、布局合理的新能源汽車分時租賃,將發揮其對公共交通的延伸服務功能,對提高公交出行分擔率有促進作用,且可以與步行、自行車這些低碳出行方式形成良性互補。

她強調,不斷走熱的“新能源共享汽車”未來要“遠行”,城市要加強頂層設計和綜合規劃。如:目前上海中心城區充電樁、停車位等資源稀缺,可以從嘉定等郊區開始推廣,不斷加密分時租賃運營網點,然后再慢慢向市中心區域拓展。對于崇明區等“新”發展的相對獨立區塊,可以結合軌道交通等區域交通系統以及城區空間規劃,在大規模投放之前,合理設置、布局新能源汽車分時租賃的規模與網點。

另一方面,她指出,“新能源共享汽車”不僅要做好汽車共享,更要注重實現充電樁、停車位、網點等資源的互聯互通與集約共享,“這不僅是單個運營企業的發展,各家的網點資源若不能共建、共享,容易陷入‘孤島’化運營困境,難以形成網絡,真正實現共享。而這一點,需要各級政府與相關企業大力協同,共同做好頂層設計與規劃布局。”